キリンの生成AI活用による全社DX推進 ロードマップ策定から実行まで、1万5,000人への展開を支援

キリンホールディングス株式会社

デジタルICT戦略部 AI戦略推進チーム ビジネスデザインユニット 森川 英理子 様

デジタルICT戦略部 AI戦略推進チーム AIソリューションユニット 石浦 亮佑 様

キリンホールディングス株式会社は、「KIRIN Digital Vision 2035」を掲げ、「生産性向上」と「価値創造」をビジネス成果の二本柱とし、それらを支えるデジタル基盤の強化を進めています。 今回は、ICT活用の企画・推進機能を担うデジタルICT戦略部の森川英理子様と、石浦亮佑様に、「生成AIの組織浸透に向けたロードマップ策定から実行までの取り組み」について伺いました。

-

課題

・生成AIツールを開発・導入したものの、全社的な活用促進のための研修プログラムが必要

・新たな生成AIツール「BuddyAI」の全社展開に向け、ロードマップと学習コンテンツの整備が急務

-

解決策

・「KIRIN Digital Vision 2035」に沿ったロードマップ策定

・KPI設定から組織体制、人材育成、技術基盤まで包括的なアクションプランを作成

・約1万5,000人向けの学習コンテンツ案を提供 -

効果

・ロードマップに基づき、BuddyAIを国内グループ従業員約1万5,000人に展開

・リリースから2カ月で利用率経験約70%を達成

・BuddyAI利用のための学習コンテンツは、全従業員の約95%が受講

課題

・生成AIツールを開発・導入したものの、全社的な活用促進のための研修プログラムが必要

・新たな生成AIツール「BuddyAI」の全社展開に向け、ロードマップと学習コンテンツの整備が急務

キリンホールディングスは、「KIRIN Digital Vision 2035」※2を掲げ、世界のCSV※3先進企業を目指して、生産性向上と価値創造を支えるデジタル基盤の強化に取り組んでいます。

※2「KIRIN Digital Vision 2035」は、キリングループが“人がやらなくてよい仕事をゼロにする(生産性向上)”と“人と共に価値を生み出す仕事を加速させる(価値創造)”の二本柱を掲げ、食・ヘルスサイエンス・医療領域におけるデジタル活用を通じて「世界のCSV先進企業」を目指す長期戦略 https://www.kirinholdings.com/jp/innovation/dx/※3CSV(Creating Shared Value)とは、企業が社会課題の解決と経済的価値の創出を同時に実現する経営の考え方

生成AIツール「KIRIN GPT」の活用課題

同社では独自の生成AIツール「KIRIN GPT」※4を社内展開しましたが、その活用状況について、

石浦様は次のように振り返ります。

石浦様:

KIRIN Digital Visionにある生産性向上を目指して生成AIツールを導入しました。しかし、従業員全体への定着が思うように進まず、期待していた全社的な生産性向上にはつながっていませんでした。

特に、利用状況を把握する仕組みがなかったため、KPIの策定や効果検証が難しく、部署や個人によって利用にばらつきがありました。これらを解消するには、KPI設定やモニタリング、社内周知・教育などを網羅したロードマップが必要だと感じました。

ギブリーをパートナーに選んだ理由

森川様:

ロードマップ策定にあたり、社内リソースや知見の限界もあり、外部パートナーの活用を検討しました。ギブリーさんとの出会いは、経営者向けイベントでの提案がきっかけです。

生成AI活用の導入・教育支援に関する内容が当社の課題感に即しており、私たちの現状と理想に対して柔軟に対応いただける姿勢が印象的でした。

複数社を比較検討する中で、ギブリーさんを選んだ理由は3つあります。

① 生成AI活用に関する豊富な技術的知見

② 課題に応じた柔軟なソリューション提供力

③ 多様な社内ニーズに対応できる支援範囲の広さ

当時は新たな生成AIツール「BuddyAI」※5やMicrosoft 365 Copilotなどの導入を控えており、これらを踏まえた提案が大きな決め手となりました。

解決策

・「KIRIN Digital Vision 2035」に沿ったロードマップ策定

・KPI設定から組織体制、人材育成、技術基盤まで包括的なアクションプランを作成

・約1万5,000人向けの学習コンテンツ案を提供

Digital Vision 2035から始まったロードマップと「BuddyAI」浸透戦略

石浦様:

「KIRIN Digital Vision 2035」は当社の長期ビジョンです。これを実現するために、中期(2027年)や短期のアクションプランに落とし込む必要がありました。そこで、ギブリーさんにパートナーとして参画いただき、論点整理から必要インプットの提供、議論のファシリテーション、具体的提案まで幅広く支援していただきました。

最終的には、大きなビジョンを実行可能な施策レベルにまで落とし込んだロードマップを共に作り上げることができました。

ロードマップの中でも特に重視したのが、「BuddyAI」の組織浸透戦略です。「BuddyAI」は、「KIRIN GPT」の後継として、従業員の“Buddy(相棒)”として日常業務を支援する、キリングループが自社開発した新たな生成AIツールです。

ギブリーさんからは他社事例をもとに「まず特定部署で成果を出し、その成功事例を活用して全社展開する」というアプローチをご提案いただきました。

これを参考に、まずは生成AI活用に積極的だったマーケティング部門で『BuddyAI for Marketing』※6を先行リリースし、確実な成果を基に全社展開へつなげる戦略を採用しました。

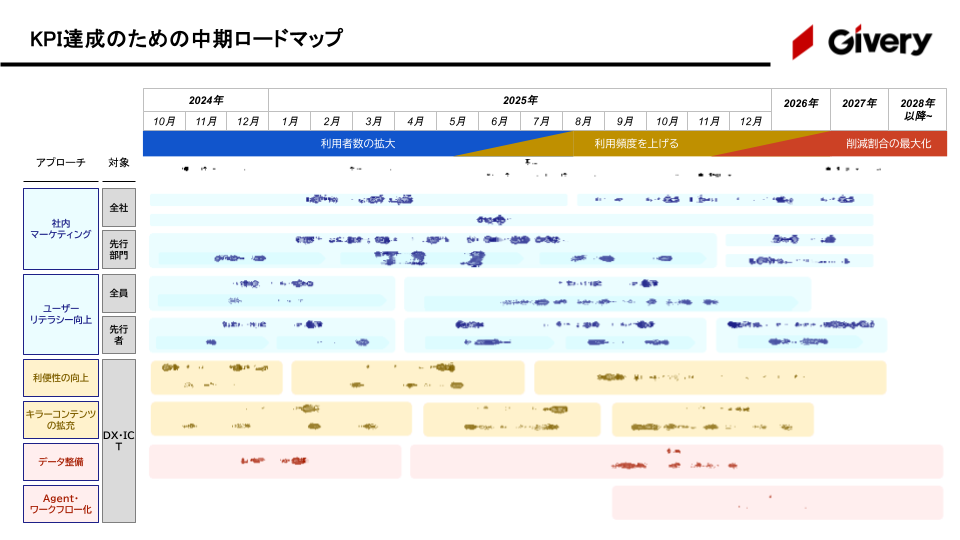

ロードマップの全体像・策定プロセスと注力論点

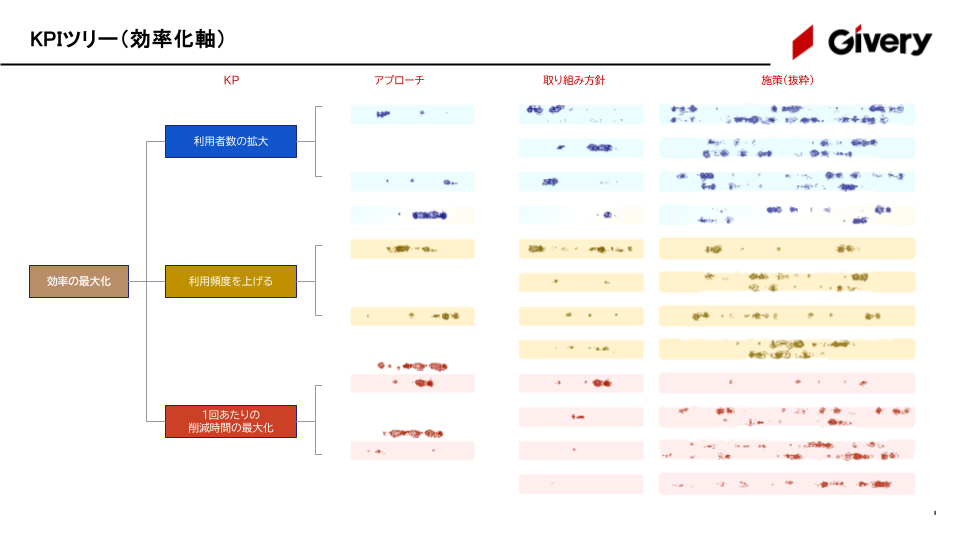

石浦様: ロードマップの策定では、『KIRIN Digital Vision 2035』という最終的なゴールの実現に向けて、組織開発・人材育成・業務変革・技術基盤の4つの観点からアクションを具体化しました。加えて、生成AI活用を推進するための組織体制やKPI設計、モニタリングなど、活用に必要な要素を包括的に盛り込みました。

策定プロセスでは、ギブリーさんからの提案に対して私たちがフィードバックを行い、双方向のディスカッションを重ねながら完成度を高めていきました。その中で特に注力したのは、社内浸透方法に関する2つの論点です。

1つ目はモニタリング・KPI設計です。利用状況を把握する仕組みづくりに時間をかけ、ギブリーさんの他社事例やKPIツリー作成の知見を活用しながら設計しました。実際には、主要指標としてMAU(マンスリーアクティブユーザー率)とテンプレートの利用回数を採用しています。BuddyAIには、議事録作成や報告資料作成など日常業務で発生するタスクを、プロンプトを入力せずに実行できるテンプレートを用意しており、この利用回数を計測することで「どの業務でどの程度使われているか」や「そのタスク処理によってどの程度の工数削減が見込まれるか」を把握できる仕組みになっています。

2つ目は社内リテラシー向上のステップです。私たちにはなかった知見として、ADKARモデル※7をご提案いただき、このモデルに沿って生成AIの学習コンテンツの整備も進めています。従業員が段階的に理解・習熟し、最終的に業務の中で自然に生成AIを活用できる状態を目指しています。

※7 ADKARモデルは、変革マネジメントのフレームワークで、認知(Awareness)・意欲(Desire)・知識(Knowledge)・能力(Ability)・定着(Reinforcement)の5段階で構成されます。策定したロードマップの実行と学習コンテンツ整備

石浦様: ロードマップ策定後の実行では、ロードマップに沿って『BuddyAI』のリリースを段階的に進めました。2024年11月にはマーケティング部門向けの『BuddyAI for Marketing』を先行公開し、その成果や知見を踏まえて、2025年3月には『BuddyAI』を限定的に先行公開、さらに2025年5月には全社員向けに本格展開を開始しました。

森川様: 全社員展開にあたっては、導入しただけでは定着が難しいと考え、業務の中で自然に『BuddyAI』を活用できる状態を作ることを重視しました。そのために不可欠だったのが、生成AI学習コンテンツの整備です。2025年3月の『BuddyAI for Marketing』先行公開に間に合わせるため、短期間での制作体制が必要となり、ギブリーさんにeラーニングコンテンツの制作を依頼しました。

複数社を比較検討した結果、ギブリーさんにお願いした理由は2つあります。1つは、ロードマップ策定を通じて当社の方針や背景を深く理解していただいていたこと。もう1つは、既に豊富なテンプレートや事例を持ち、短納期で必要なコンテンツを提供できる体制があったことです。

制作したコンテンツは、ロードマップにも盛り込まれていたADKARモデルに沿って構成し、今回は『BuddyAI』を業務で使える状態を目指してADK(認知・意欲・知識)までを対象としました。単なる操作マニュアルではなく、社員が「使ってみたい」と思い、さらに「業務で使える状態」に到達できるよう意識したコンテンツ制作が、展開後の高い利用経験率と定着につながっています。

効果

・ロードマップに基づき、BuddyAIを国内グループ従業員約1万5,000人に展開

・リリースから2カ月で利用率経験約70%を達成

・BuddyAI利用のための学習コンテンツは、全従業員の約95%が受講

ロードマップ策定と実行の成果

森川様:

マーケティング部門向けに『BuddyAI for Marketing』を先行公開した後、全社員向けに『BuddyAI』の本格展開を実施しました。ロードマップに基づくアクションの一環として、BuddyAIを国内グループ従業員約1万5,000人に展開しています。

定量的な成果としては、全社員向け展開から約2カ月経った7月現在、約70%の従業員が「一度はBuddyAIを利用した」状態になっています。

さらに、『BuddyAI』活用のために制作した学習コンテンツも大きな成果を上げています。全従業員約1万5,000人のうち約95%が受講し、利用のハードルを下げる役割を果たしました。社員アンケートでも「業務が楽になった」という声が多数寄せられ、生産性向上という当初の目標に向けて着実に進んでいます。

当初策定したロードマップは、時代や社内状況に応じて継続的にチューニングしていますが、全社的な議論や意思決定において明確な指針として機能し続けています。

今後の展望|従業員の自発的活用からAIエージェント構想まで

森川様:

次のステップとして重点的に取り組むことは、現場での生成AI活用を定着させることです。現在は各部門の管理職を中心に推進を呼びかけていますが、トップダウンで強制的に進めるのではなく、従業員一人ひとりが自発的に活用する状態を理想としています。

そのため、所属組織での活用促進を行う「生成AIアンバサダー」を社内公募したところ、500人が応募してくださいました。将来的には、社員全員が意識せずとも毎日生成AIを活用し、生産性向上及び価値創造を実現している状態を目指しています。

石浦様: 技術面では、Microsoft 365 Copilot、ChatGPT Enterprise、BuddyAIなど複数の生成AIツールを活用していますが、将来的には各種ツールで実行するタスクに応じて最適なLLMが自動選択され、業務を自律的に処理するAIエージェントの構築を目指します。最終的には、全従業員が高度に生成AIを使いこなし、生産性を大幅に向上できる環境を実現したいと考えています。

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングスは、1907年の創業以来、「よろこびがつなぐ世界へ」をコーポレートスローガンに掲げ、食と健康の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献することを目指しています。酒類・飲料事業、医薬事業、ヘルスサイエンス事業を中心に、グローバルに事業を展開。デジタル技術を活用した変革を推進し、世界のCSV先進企業として持続的な成長と社会課題の解決に取り組んでいます。

-

キリンホールディングス株式会社

デジタルICT戦略部 AI戦略推進チーム ビジネスデザインユニット森川 英理子 様

-

キリンホールディングス株式会社

デジタルICT戦略部 AI戦略推進チーム AIソリューションユニット石浦 亮佑 様

この企業で利用しているサービス